|

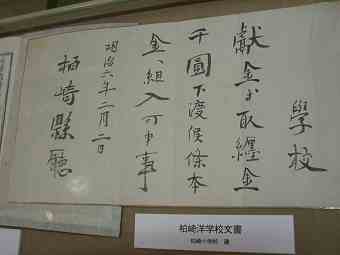

柏崎洋学校文書 柏崎小学校蔵 (柏崎市立博物館) |

| 大洲のむかし(8) |

明治期の大洲

明治時代も、10年経つ頃から村や町の合併が盛んになってきます。特に明治22年(1889年)4月1日の市制・町村制施行に伴う町村合併では、たくさんの村が合併し、新しい村を作りました。

大窪村256戸、919人と、中浜村471戸、2156人が合併して大洲村となりました。大洲の名前になったのは、大窪村の大の字と、中浜村字豊洲の洲の字をとって、大洲と名前が付いたといわれます。

この時、下宿村(現在の番神地区)は合併せず、戸数256戸と大窪村と同じく、人口は1464人で独立した村を作っていました。

|

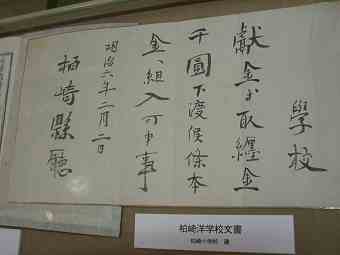

柏崎洋学校文書 柏崎小学校蔵 (柏崎市立博物館) |

また、明治時代は学校が設置された時代でもありました。明治7年(1874年)2月2日に、大久保中浜組合立として大久保小学校ができました。それが12年には、下宿村との三村合同の組合立小学校になりました。

17年、再び分離し、下宿校は鯨波と合併。

22年、大洲尋常小学校となる。

24年、下宿校が鯨波と分離していさざ川の脇(現在の公会堂)に下宿校を設立しました。

明治30年(1897年)、私設の北越鉄道が上越の春日新田から柏崎へ開通しました。この鉄道ができて人々は喜び、「北越鉄道愉快節」に、次のように歌われました。

『ここは名に負う八号の、トンネル越えれば鯨波、あまたの国道を踏み切って、一里半行きゃ柏崎、でも愉快じゃ愉快じゃ。ここは名高き下宿の、番神様をば左に見、新田の山をも平らげて、大洲の浦をも通り過ぎ、極楽寺をば右に見て、鏡の沖を向こうに見、鵜川を渡れば柳橋、ここにステーション設けられ、柏崎駅にと一決す、でも愉快じゃ愉快じゃ。』

明治32年(1899年)、日本石油会社が柏崎の接続地である大洲・枇杷島の両村をまたいで流れる鵜川の沿岸に製油所を建設しました。

これらによって、明治期の大洲は近代化に向けて発展していくことになるのです。