第25代住職 釋惠照

- 1964年2月3日 新潟県佐渡郡金井町に生まれる

- 県立佐渡高校、日本大学文理学部を卒業

- 中学校教員として勤務

- その間に内地留学として上越教育大学大学院修士課程修了

- 2007年 三条真宗学院卒業

- 2013年5月 住職就任

- 2014年3月 中学校教員退職 現在に至る

佐々木権十良盛重(佐々木三良盛綱の子孫といわれている)は、能州鳳至郡下村という地に居住していたが、京都の天台山(比叡山とおもわれる)に登り、天台宗を学んだという。

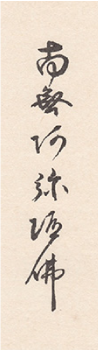

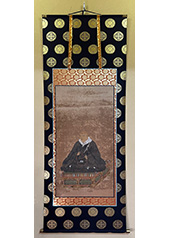

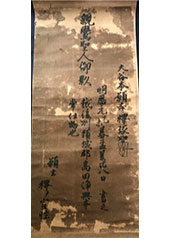

その後 故郷に戻ったが、※文明元年(1469年)に本願寺第八代住職 蓮如上人が、越前国 吉崎に御下向された折り、上人に帰依し弟子となられた。上人より、法名「法教」を授かり、また「浪分御名號」(南無阿弥陀佛の六字名號)等いくつかの品を賜ったといわれている。

※文明三年(1471年)に様々な事情から、越前国から越後国蒲原郡能登郷野村に移転し小庵を構えたのが、行通寺の起源である。

その後 第五代 法林の時(1560年頃)、蒲原郡加茂下条村に移転、第六代 林慧の時(1570年頃)に、苅羽郡田塚村に移転暫住の後、同代の天正八年(1580年)に苅羽郡琵琶嶋村に移住し、現在に至った。

ー『行通寺過去帳』の記録よりー

『行通寺過去帳』は火災によって焼失した部分を当時の住職が記憶をたよりに書きおこしたと言われているので、記載内容の一部が歴史的事実と異なる部分がでてきている。実際に蓮如上人が吉崎に赴いたのは文明三年(1471年)である。

- 第6代 林慧の時(1570年ころ)に苅羽郡田塚村に移転。

- 第6代 林慧の天正8年(1580)に苅羽郡枇杷嶋村に移転し小庵を結びました。

- 第7代 圓察の時代に本堂と庫裡を建立し、寺号「行通寺(法教坊が蓮如上人よりいただいたといわれている)」を公にしました。

- 第9代 淨和の時(1685年頃)火災によって本堂と庫裡を焼失しました。

- 第12代の團察の時に本堂と庫裡を再建しました。

- 第15代 秀察の時の天明2年(1782年)に本堂が再建(現在の本堂)されます。

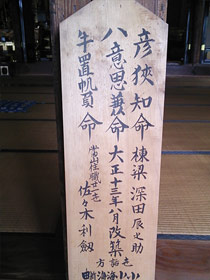

- 第21代 利剣の大正13年(1924年)に瓦葺き屋根に改修。

- 第23代 正縁の昭和52年(1977年)雪害のため破損した本堂の屋根を改修。

- 同じく第二23代 正縁の昭和60年(1985年)に本堂の内装を中心に大改修を行いました。

以上のことから、現在の本堂は実に230年以上の歴史を刻んでいることになります。

|

|

第二十三代 正縁の次男。

第二十三代 正縁の次男。